天平12年(740)、藤原広嗣が大宰府で反乱を起こしたので、橘諸兄は政局の打開策として、恭仁(くに)京への遷都を断行しました。そして翌年の天平13年(741)、この新京で国分寺建立の詔(みことのり)が発せられたのです。連年の不作と疫病の流行による社会不安、広嗣の乱による政治的動揺を、仏教の、ことに金光明最勝王経に説く四天王による国土擁護の思想で収束しようと図ったのです

国分寺は中国の諸州官寺制をまねた寺院制度で、唐の仏教を移植しようとする意欲の強かった者が献策したと考えられています。玄昉が発願した写経の奥書に「聖法の盛なること、天地と与(とも)にして永く流(つた)え、擁護の恩、幽明に被(こうむ)りて恒に満さしむ」とある一句が、国分寺建立の勅にも同文で見えるので、国分寺制の献策者は玄昉であったと推測されます。

ところで、恭仁宮の造作がいまだ完了せざるうちに、聖武天皇は近江に紫香楽(しがらき)宮を造ってしばしば行幸し、その一方で摂津の難波を皇都に定めるなど、宮都を転々とした〈彷徨〉の数年を経たのち、天平17年(745)に平城京へ還都しました。この間、政権を掌握する橘諸兄を脅かすごとく藤原仲麻呂が台頭し、玄昉の立場は微妙になってきます。

天平15年(743)の盧舎那(るしゃな)大仏造立の詔が出されました、これまた玄昉の献策だったと思いますが、大仏造立の勧募の役に、当時民間で布教していた行基が登用されるや、玄昉の演じる場面は暗転しました。諸兄によって僧綱の印を召し上げられ、僧綱首座の玄昉は権限を制約され、天平17年の行基の大僧正任命は、玄昉にとって不快な人事であったに違いありません。行基を起用した人物がだれであれ、その意図が何であれ、僧正の上に位置する大僧正の存在が、玄昉を抑える働きをなしたことだけは確かです。

平城還都の後、玄昉は、かれを信奉していた聖武天皇・光明皇后とも、かれの献策を入れていた諸兄とも、次第に懸隔の状況に追い込まれていったと推測されます。そしてこの年の11月、ついに都から追放、筑紫の観世音寺に移されて、翌年の天平18年6月、失意のうちに「流罪地」で死去しました。

「世相伝えて云う、藤原広嗣の霊の為に害せらると」。正史の『続日本紀』がこのように書き留めたのは、貴族社会の陰湿な風土を表しています。玄昉が僧侶の身でありながら、政治抗争の渦中に身を置いたのは、非難されても致し方ないが、かれが仏教を核とする天平文化を開花させた役割は看過できないと思われます。

貴族社会に突如登場し、政治に参画すること10年にも満たず、遠く西国の地に逝った玄昉(げんぼう)は、終焉を全うしなかったゆえに、世評は芳しくありません。しかし、かれと並び称される道鏡が女帝の寵愛をうけ、自ら権力をにぎり、皇位まで狙ったのに対し、玄昉は唐留学の俊秀として橘諸兄(もろえ)に用いられた政治顧問であって、かれが仏教文化に寄与した功績は決して小さくないのです。

玄昉は養老元年(717)、遣唐使にしたがって入唐、かれと同行した留学生に吉備真備(きびのまきび)や阿倍仲麻呂がいました。彼らはいずれも優秀な若者でした。玄昉は法相宗の学問を修め、玄宗皇帝より紫の袈裟を許されています。留学を終え、再び日本の土を踏んだのは天平6年(734)、帰朝も吉備真備と一緒でしたーなお、阿倍仲麻呂は唐に留まりますー。玄昉は経典5千余巻や諸仏像を、真備は礼楽の典籍器具や暦書などを、それぞれ朝廷に献上しました。玄昉と真備がもたした文物や新知識が天平文化を開花させたことは疑えません。

玄昉は天平9年(737)、僧正となり、内道場に置かれます。仏教界を統括する僧綱という機関の首席である僧正は、僧都(そうず)や律師から昇任するのが通例で、いきなり僧正に任ぜられるのは、明らかに抜擢人事です。この人事は、藤原武智麻呂(むちまろ)・房前(ふささき)・宇合(うまかい)・麻呂の藤原四子が相ついで死去した直後のことで、新たに政権を担った橘諸兄が登用したと考えられますが、聖武天皇もしくは光明皇后が強く推薦したとも思われます。内道場とは宮廷内の仏教施設のことです。平城宮内の殿舎の位置は現在のところ、発掘調査で確認されていません。

玄昉は光明皇后が住む宮殿に伺候していました。この年の暮、聖武天皇の生母である藤原宮子が光明皇后の宮殿に行き、玄昉と面会されました。宮子は天皇を生んでより長らく憂鬱に悩み、天皇とさえ相まみえることがなかったのに、玄昉がひとたび看るや、憂鬱がなおり、初めて天皇と面会された言います。玄昉が看病して天皇の生母の憂鬱を見事になおしたのです。これを契機に玄昉の名声は高まり、聖武天皇ご一家の信仰を得て、政教両界にゆるぎない地位を築いていったと考えられます。

天平12年(740)、大宰府の次官に左遷されていた藤原広嗣(宇合の子)は時政の得失を指し、天地の災異を述べ、もって玄昉と吉備真備を除かんことを求め、挙兵しました。広嗣は自らを「大忠臣」と称し、官軍に向かい、「広嗣敢て朝命をふせかず、ただ朝廷の乱人二人を請うのみ」と叫んでいます。しかし、広嗣にとって反逆者の汚名は免れず、藤原氏による政権奪回の企図はついえました。

広嗣が「朝廷の乱人」と弾劾した玄昉と真備は、貴族の世界から見れば〈部外者〉で、彼らが唐留学の知識人というだけで、権力の中枢には入り込んできたことへの反発が貴族の間に存し、広嗣に同情するものがいたと想像されます。

人は死ぬまで努力して事をなすべきであり、死んで始めてその人の功績が分かる、という意味の言葉が、「棺を蓋(おほ)ひて、事定まれり」であります。生涯を終えて棺の蓋(ふた)を閉じた瞬間から、生前の行ないに対する評価が始まり、やがて厳しい批判にもさらされることにもなるのです。

中国における人物論は、その伝記にあらわれます。伝記の作者は、その人の事績を淡々と述べた後に、必ずその人に対する的確な評価を下します。ほめたたえることもあえば、ぼろくそにけなすこともあります。ここが伝記作者の腕の振るい所であります。日本における伝記は、故人を称賛することばかりで、欠点をあげつらうことは滅多ににありません。「死者に鞭打つ」ことを嫌う国民性のゆえか、新聞や雑誌に載る有名人の「評伝」を見ても、悪行の記事はお目にかかりません。

ところが、わが国の古代の文献を読んでいると、歯に衣(きぬ)着せず物いう調子の人物評に出会うことがあります。承和10年(834)に70歳でなくなった藤原緒嗣(おつぐ)の人物評価は、まことに面白い。藤原緒嗣という人は、左大臣の官職を得て、天長2年(826)から死去するまで、17年間も朝廷の首班の地位にありました。

『続日本後記』の彼の評伝は辛らつに書かれています。官歴を述べた後に続く人物評は、「緒嗣は政治に明るく、労せずよく国家を治めた。国の利害に関わることは、すべて天皇に意見を申し上げた」と、公卿としての治績を称えています。「但し」と続く後段は一転して、「両人から一つのことを聞く場合、先の人が語る所が冗談で、後の人が言う所が真実であっても、先に話された方を強く信じ、後で説かれた方を受け入れない。こうした偏執のため、時の人からそしられた」と酷評しているのです。原文では「先談を信じ、後説を容れず」と書かれています。

ところで、緒嗣はこのように酷評される人物だったのでしょうか。桓武天皇に信頼され、青年貴族として民生と地方行政に意を注いています。延暦24年(805)、天下の徳政を論じ、緒嗣は「まさに今天下の苦しむ所は、軍事と造作なり。この両事を停(とど)むれば、百姓安んぜん」と主張しています。

私は大学教授の現役時代、入試にこの史料を出して、「軍事」とは何か、「造作」とは何か、を問いました。もちろん軍事には(ア)隼人征討(イ)蝦夷征討(ウ)新羅征伐、「造作」には(ア)平城京建設(イ)長岡京建設(ウ)平安京建設、といった選択肢つきですが、読者の皆さん方はできたでしょうか。[解答は文末]

さて、藤原緒嗣にかぎらず、わたしたちは「先談を信じ、後説を容れず」という過ちを犯しがちになります。現在、情報は瞬時に多量に伝達されるから、第一報を重んじ、第二報以下を軽んじる傾向にあります。だが、情報がリアル・タイム化されようとも、それが文字であれ、また言葉であれ、情報には、必ず発信者の主観が混じるものです。情報から発信者の主観を除去しようと思えるば、同じ事に関する情報を数多く集め、微妙な差異の中のから真実の要素を見出し、体験的に情報の客観性の精度を高める以外に方法はないと思います。

解答 軍事 イ 造作 ウ

高校の教科書などに、わが国に仏教が伝来したのは、西暦538年で、一説に552年だと注記しています。それはそれで正しいのですが、どうして二説あるのか、詳しくは触れていません。

百済の聖明王が仏像や経典を献上した時をもって「仏教公伝」とし、『日本書紀』は欽明天皇13年(552)とし、『上宮聖徳法王帝説』など他の文献では欽明天皇7年(538)とするのです。『日本書紀』と『上宮聖徳法王帝説』とでは欽明天皇の即位年が異なっており、かえってややこしくなるので言及しませんが、両説は拠って立つ史料が違うことに注意しておいて下さい。両説の間で14年の差があり、早くからいずれが正しいのか、論争が重ねられてきました。最近では百済王の即位年の異説にもとづいて、548年だという新説さえ登場する始末です。私は仏教公伝の年次論に関して、次のような考えをもっております。

すなわち、仏教の伝来の公的な最初を「公伝」と見るかぎり、それは一回きりのことであって、年次に異説があれば、どちらか一方を取り、他方を否定しなければならなかったのです。しかし、仏教の伝来といっても、内実は仏像・経典・僧侶などの献上でありました。それがある一定の期間に何回あっても差し支えないと思います。したがって、538年にも552年にも、百済から仏像等が送られてきたと考えてもよいのす。また、この両年以外にも、仏像等が百濟から献上されてきた可能性は高いのです。

6世紀中ごろの百済は、政治情勢や国際関係が緊迫しており、日本に軍事援助を求める代償として、先進文明の象徴たる仏像や経典を何度も献上してきました。この外交ルートにのった仏教の伝来を、公的な伝来という意味で「公伝」と表現するなら、その年次は幅をもたせて、6世紀中ごろとしておくのが妥当でしょう。

百濟から送られてきた仏像を前に、欽明天皇は豪族たちに礼拝すべきかを問いました。ここに蘇我稲目らの崇仏派と物部尾興や中臣鎌子ら排仏派の論争が起ったことは有名は話です。崇仏・排仏に関する伝承をすべて史実だとはみなせません。だが、こうした伝承の背景には、「国神」を信奉する在来の神祇信仰の立場から、新来の仏教を「蕃神」として排斥しようとする宗教的な動きが起こったことがうかがわれるのです。

仏教は新しく渡来してきた人々や、彼らを支配下に入れて急速に勢力を伸ばした蘇我氏や、一部の開明的な氏族に信奉されるにとどまっておりました。仏教伝来時の摩擦にもかかわらず、わが国に仏教が受容されたのは、仏教がインドから西域・中国・朝鮮と伝わるうちに、それぞれの民族宗教を包摂し、当時の国際社会ですでに世界宗教の地位を確立していたからです。

これまで漠然と暗黒の世界としか認識しなかった死後の世界について、体系的な教理に裏付けされた仏教が、現世とは明確に異質な来世観をもたらせたことで、「他国の神」に対する憧れの念を抱かせました。このように仏教は新興勢力にはとても魅力的な先進文明であり、寺院建築や荘厳な儀礼にともなう総合文化そのものでありました。

古書店から送られてくる目録で古典籍を購入することがあります。これまでに目録に記された署名だけで買い求めたところ、当方が思っていたものとは全く違う古書が郵送されてきたという苦い失敗も経験しています。

古書店から送られてくる目録で古典籍を購入することがあります。これまでに目録に記された署名だけで買い求めたところ、当方が思っていたものとは全く違う古書が郵送されてきたという苦い失敗も経験しています。

それは古書目録に「海東釋史」とありました。私は若いころ朝鮮仏教史に関心をもって、関係図書を収集していたのです。「海東」とは朝鮮を指し、「釋史」とは仏教史を意味するので、朝鮮仏教史に関する古書だと私なりに解釈して、早速買うことにしました。贈られてきた書物は「海東繹史」という、古朝鮮から高麗朝にいたる時代を扱ったあらゆる文献を網羅した紀伝体(中国式の歴史の書き方)の「歴史書」でありました。間違いは古書目録の「釋」が「繹」の誤植だったことにあったのです。古書の通信販売は実物を見ることができないので、こうした過ちは購入者自身が被らねばなりません。

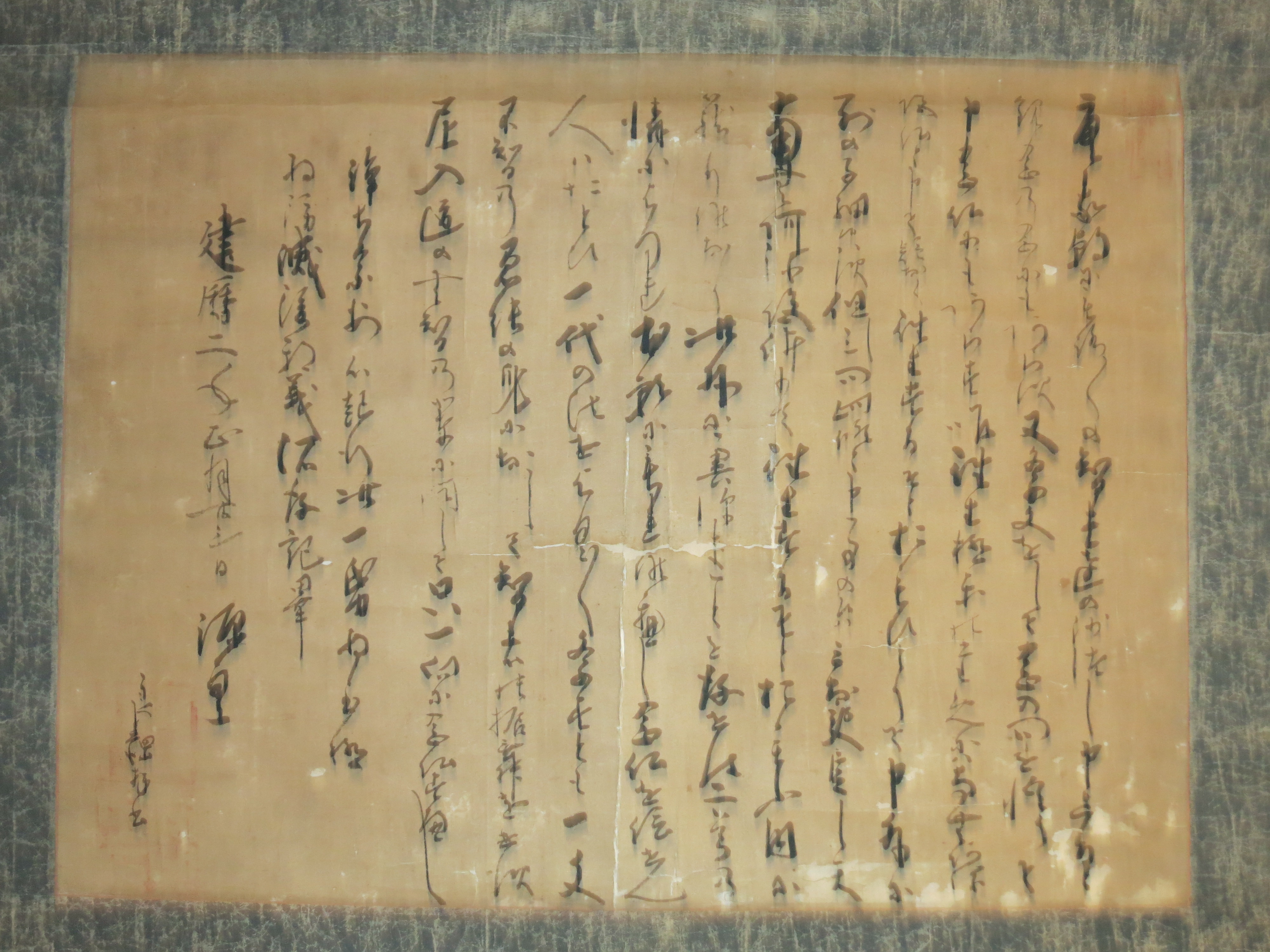

ところで、私蔵する軸装仕立ての「一枚起請文」も、古書店から或る時に買ったものであります。浄土宗の人なら誰でも知っていることですが、法然上人がご遷化の二日前に弟子の源智にさずけられた、紙一枚程度に述べた念仏の教えのエッセンスであります。印刷された経本に入っているので、わざわざ古本屋から買う必要などないのですが、かつては現行の「一枚起請文」の文言と異なるったものが存在していましたので、古書目録では時代を特定できなかったのですが、古そうだと思わる軸装仕立てに気をひかれで買いました。文面は以下の通りです(カッコの中は読み方)。

唐(もろこし)我朝にもろおろの智者達の沙汰し申さるる観念の念にもあらず。又斈文(学問)をして念の心を悟りて申(もうす)念仏にもあらず。唯(ただ)往生極楽のためには、南無阿弥陀仏と申て疑なく往生するぞとおもひとりて申外(ほか)に別の子細候はず。但し三心四修と申すことの候は、みな決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞとおもふ内に籠り候なり。此(この)外に奥深き事を存ぜば、二尊の憐(あわれみ)にはづれ本願にもれ候べし。念仏を信ぜん人は、たとひ一代の法をよくよく斈すとも、一文不智の愚鈍の身になして、智者の振舞をせずして、尼入道の無智の輩(ともがら)に同(おなじく)して、只(ただ)一向に念仏すべし。 浄土宗の安心(あんじん)起行(きぎょう)此一紙に為至極(しごくせり)。為防滅後邪義(めつごのじゃぎをふせんために)所存記畢(しょぞんをしるしおわんぬ)。 建暦二年正月二十三日 源空

筆者は良綱という僧ですが、他の文献には登場しません。ここに紹介する私蔵の一枚起請文を読まれたなら、通常にそらんじているものとの違いに、すぐにお気づきになったと思います。後半に違いがあるのです。 かつては現行の「一枚起請文」の文言と異なるったものが存在していたと言いましたが、それは「ただ一向に念仏すべし」で文章が終わるものと、現行の一枚起請文のように「為証以両手印(証の為に両手印を以てす)」以下の文言が続くものとの二つのタイプがあるのです。私見によりますと、前者の「ただ一向に念仏すべし」で終わるものが古形であって、「為証以両手印」から「建暦二年正月二十三日 源空(大師在御判)」までの文章が加わった現行のものが、おそらく天文年間(1532~55)あたりから世に出て、次第に普及したと考えられます。

それでは、私蔵の一味起請文について、新古の分類からいうと、「新」に属しますが、現行のものとは異なります。まず第一の相違点は、現行の「念仏を信ぜん人は、たとひ一代の法をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無智の輩に同して、智者の振舞をせずして、ただ一向に念仏すべし」の箇所で、私蔵版は「尼入道の無智の輩に同して」と「智者の振舞をせずして」の順序が入れ替わっているのです。つぎに、現行の「為証以両手印」と「源空が所存此外に全く別義を存ぜず」の語が私蔵版にないことです。 この私蔵版のごとき現行と異なる文言の一枚起請文は、他に例を見ないのです。

そこで私蔵版は、一枚起請文の研究上で貴重な史料となりえるのでしょうか。答えは何とも言えないのです。「為証以両手印」がない写本は外にもありますが、「尼入道の無智の輩に同して」と「智者の振舞をせずして」の順序の入れ替わりや、「源空が所存此外に全く別義を存ぜず」の脱落は、私蔵版の特色というよりは、どうも筆者の良綱が犯したミスと考えざるを得ないのです。

私蔵の一枚起請文は、まあ学界に紹介する値打ちがあるとは思えない代物だった??やはり古典籍は実物を見てから購入すべきでしょうね。間違いだらけ(!)のものを、ご丁寧に麗々しく表装したのは誰だったのか、興味を引きます。